自宅に入ってきた害獣を駆除したいだけなのに、駆除には免許が必要と聞いて驚いている方もいるのではないでしょうか。

すぐに免許を取るわけにもいかないので、害獣駆除は業者に任せるにしても、プロの駆除業者はどんな免許を持っているのでしょう?

こちらでは、害獣駆除に必要な免許について紹介しています。

害獣を勝手に捕獲・殺傷してはいけない法的理由

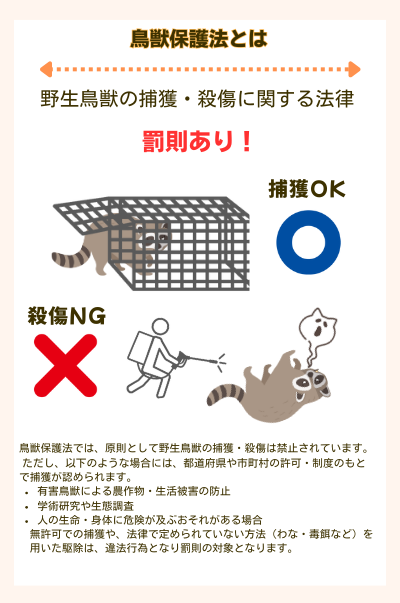

自宅や農地を荒らしている害獣であっても、原則として許可なく捕獲したり、殺傷したりすることは法律で禁止されています。

1. 「鳥獣保護管理法」とは?規制の対象となる動物

害獣として駆除したいと思っているアライグマ、ハクビシン、イノシシ、シカといった野生の鳥類や哺乳類は、すべて「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)」という法律によって守られています。

この法律は、野生動物を無計画な捕獲や殺傷から守り、生態系を維持することを目的としています。

そのため、たとえ家の中に侵入してきた動物でも、私的な判断で捕獲や駆除を行うことはできません。

捕獲するためには、原則として「狩猟免許」を取得した上で、さらに各自治体からの「有害鳥獣捕獲許可」を得る必要があるのです。

2. 無許可で捕獲・駆除した場合の罰則

「自宅の敷地内だから大丈夫だろう」と安易に考えて無許可で捕獲を行った場合、その行為は法律違反となり、重い罰則が科せられる可能性があります。

具体的には、「鳥獣保護管理法」の違反者に対しては、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられる規定があります。

後で取り返しのつかない事態になっては大変です。身の安全と、法的なリスクを避けるためにも、「捕獲・殺傷には許可が必要」という大原則は必ず覚えておいてください。

まずは、本当に免許が必要な状況なのか、そして免許なしでもできる対策はないのかを、次の項目で確認していきましょう。

免許がなくても駆除できる例外ケース

野生動物の捕獲・殺傷には許可が必要ですが、被害対策として免許や許可なしで合法的に行えるケースがあります。

これは、「鳥獣保護管理法」の規制対象から外れている動物か、あるいは捕獲に当たらない行為であることです。

1. ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ)の駆除

以下の3種類のネズミに限っては、「鳥獣保護管理法」の規制対象外とされています。

- ドブネズミ

- クマネズミ

- ハツカネズミ

これらのネズミを駆除する場合、粘着シートや殺鼠剤、簡単なワナを用いて駆除・捕獲を行うことに、狩猟免許は必要ありません。

2. 捕獲ではない「追い払い」や侵入経路封鎖

「捕獲・殺傷」を伴わない、以下の行為については免許や許可は不要です。これは、動物自体に危害を加える行為ではないためです。

| 行為の種類 | 具体的な方法 | 対策の効果 |

|---|---|---|

| 追い払い | くん煙剤、忌避剤(匂いや光)、大きな音などで威嚇し、一時的に追い出す。 | ◎免許不要。即効性はあるが、害獣が慣れやすく、一時的な効果に留まりやすい。 |

| 侵入経路封鎖 | 追い出した後、穴や隙間を金網やパテなどで塞ぎ、侵入できなくする。 | ◎免許不要。最も重要な再発防止対策。ただし、完全に追い出してから実施しないと屋内に閉じ込めてしまうリスクがある。 |

自力でできる対策は、「追い払い」と「侵入経路封鎖」になります。

しかし、「追い払ったはずがすぐに戻ってきた」「隙間が多すぎて全て塞げない」など、根本的な解決には至らない場合が多く、結果として被害が拡大してしまうケースも少なくありません。

害獣被害を確実に終わらせるためには、「捕獲」または「プロによる徹底的な再発防止対策」のどちらかとなります。

害獣駆除・捕獲に必要な「狩猟免許」の種類と違い

| 免許の種類 | 使用できる主な猟具(捕獲方法) | 主な対象害獣と特徴 | 受験資格の年齢 |

|---|---|---|---|

| わな猟免許 | くくりわな、箱わな、囲いわななど | アライグマ、ハクビシン、イノシシ、シカなど。家屋や農地の被害対策で最も利用される。 | 18歳以上 |

| 網猟免許 | むそう網、はり網、つき網など | 主に鳥類や小型獣の捕獲に使われる。 | 18歳以上 |

| 第一種銃猟免許 | 装薬銃(ライフル銃や散弾銃) | イノシシやシカ、クマなどの大型獣の駆除。専門性が高く、別途「銃刀法に基づく所持許可」が必要。 | 20歳以上 |

| 第二種銃猟免許 | 空気銃 | 鳥類や小型獣の駆獲に使われることが多い。 | 20歳以上 |

「狩猟免許」と言っても、捕獲に使用する道具や対象となる動物によって、4種類に分かれています。

自宅や農地に来る害獣を自力で捕獲したい場合、どの免許が最も適しているのか確認してください。

狩猟免許は、都道府県が実施する試験で取得することができます。

1. わな猟免許

自宅の天井裏にいるハクビシンや農地を荒らすアライグマ、イノシシなどの捕獲を考えているなら、最も実用的で取得者数が増えているのが「わな猟免許」です。

- 免許の強み: 火薬を使う銃と違い、比較的安全で、狭い場所にも設置できる箱わなや、獣の通り道に仕掛けるくくりわなが使用できます。

- こんな方におすすめ: 畑や家屋の被害に直接対処したい方、銃猟よりもハードルの低い方法で駆除に挑戦したい方。

※ただし、くくりわなには設置禁止区域や規格の制限があります。免許取得後の知識習得が必要になります。

2. 網猟免許と銃猟免許の違い

「網猟免許」は網を使った捕獲が主体で、大型の害獣を捕獲する目的ではあまり使われません。

一方、「第一種銃猟免許」は主にイノシシやシカなど大型獣を駆除する際に強力な手段となりますが、以下の大きなハードルがあります。

- 年齢制限が高い(20歳以上)。

- 狩猟免許とは別に「鉄砲所持許可」を警察に申請し、取得する必要がある。

- 銃の取り扱いは危険が伴うため、講習や試験が非常に厳しく、取得に時間と費用がかかる。

こうした面強の種類から、一般的な家屋や農地の被害対策で自力解決を目指す場合は、「わな猟免許」を取得するのが現実的です。

狩猟免許(わな猟)を取得する具体的なステップと費用

自宅や農地の害獣対策として最も人気の高いわな猟免許は、比較的ハードルが低く、18歳以上であれば受験が可能です。

ここでは、免許取得を完了させるまでの具体的な流れと、費用の目安を解説します。

まずは、お住まいの都道府県が実施する狩猟免許試験の日程を確認することが、最初のスタートラインです。

- 受験資格(わな猟):18歳以上であること。

- 試験の実施時期:多くの都道府県で年に数回(主に夏〜冬頃)実施されます。自治体によって日程が大きく異なるため、環境省の狩猟ポータルサイトまたは各都道府県庁の自然保護課(または林務課)のホームページで必ず確認しましょう。

(環境省:狩猟ポータルサイト) - 事前の講習会:多くの場合、試験対策として予備講習会が開催されています。これは任意参加ですが、法令や技能試験対策として非常に有効です。初心者の方は受講をおすすめします。

試験は「知識試験」「適性試験」「技能試験」の3つで構成されており、すべてをクリアする必要があります。

| 試験 | 概要 |

|---|---|

| 1. 知識試験(筆記) | 内容:狩猟に関する法令、猟具(わな)の知識、鳥獣に関する知識(判別、生態)、鳥獣の保護管理に関する知識。 合格基準:正答率70%以上。 対策:独学の場合はテキストや過去問を活用し、自信がない場合は前述の予備講習会を利用します。 |

| 2. 適性試験(身体) | 内容:視力、聴力、運動能力の検査。 合格基準:わな猟の場合、両眼で視力0.5以上(矯正視力を含む)など。大きな問題がなければ基本的に合格します。 |

| 3. 技能試験(実技) | 内容: ・鳥獣の判別:写真を見て、狩猟鳥獣と非狩猟鳥獣を区別します。 ・わな猟具の取扱い:代表的なわな(例:くくりわな)を正しく組み立て、操作する技能を審査されます。 合格基準:70%以上の得点(減点方式)。この試験が最も難関とされるため、予備講習会でしっかり実物に触れて練習しておくことが重要です。 |

取得にかかる総費用と期間の目安はこちらのようになります。

| 項目 | 費用(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 受験申請手数料 | 5,200円(1種目ごと) | 都道府県の収入証紙などで納付 |

| 予備講習会費用 | 5,000円~15,000円程度 | 任意参加。自治体や実施団体による |

| テキスト・問題集代 | 3,000円~5,000円程度 | 任意 |

| 合計目安 | 約13,000円~25,000円 | 予備講習会やテキストの利用状況で変動します |

| 期間の目安 | 試験対策期間:1ヶ月〜3ヶ月 | 知識のインプットと実技の練習にかかる期間 |

費用自体は比較的低額ですが、試験対策と日程調整に数ヶ月の期間が必要となります。

免許取得後に必要な「許可申請」と「鳥獣管理士」

「わな猟免許」を取得しても免許を取得しただけでは、すぐに捕獲活動を開始することはできません。

自力で害獣問題を解決するためには、もう一段階、公的な手続きが必要になります。

1. 狩猟免許だけでは駆除できない!「有害鳥獣捕獲許可」の申請

狩猟免許は、あくまで「わななどの猟具を使用して鳥獣を捕獲する技術を持っている」ことを証明する資格にすぎません。

実際に、自宅や農地で被害をもたらしている特定の鳥獣を捕獲・駆除するためには、活動を行う都道府県や市町村に「有害鳥獣捕獲許可」を申請し、許可をもらう必要があります。

- 申請の目的:農作物や生活環境に被害が出ていることを証明し、例外的に捕獲の許可をもらうための手続きです。

- 許可の取得:この許可は、捕獲する獣の種類、場所、期間、頭数が細かく指定されます。

- 重要性:狩猟免許を持っていても、この「有害鳥獣捕獲許可」がない状態で捕獲を行うと、鳥獣保護管理法違反となります。

許可申請の手続きや条件は自治体によって異なるため、免許を取得した後も、必ず事前に管轄の役場(農林課や環境課など)へ相談をしてください。

2. 事業者持っている場合のある資格

害獣駆除のプロの場合、「鳥獣管理士」や「ペストコントロール技能士」などの資格を持っている場合もあります。

これらの資格は、法律で定められた必須資格ではありませんが、資格者がいた場合さらに安心につながります。

| 資格名 | 目的と役割 | 訴求ポイント |

|---|---|---|

| 鳥獣管理士 | 鳥獣の生態や管理に関する専門知識を持ち、被害対策を技術的に指導できることを証明する資格。 | 専門的な知見と技術力の証明 |

| ペストコントロール技能士 | 衛生害虫・害獣(ネズミなど)の防除に関する高度な知識と技術を持つことを証明する資格。 | 衛生管理や駆除技術の信頼性向上 |

【重要】自力駆除の「限界」と「リスク」

免許を取得して自力で害獣駆除をしたいという場合、免許や許可とは別に「壁」と「リスク」があります。

この壁が、結果的に害獣駆除専門業者に駆除依頼する理由といえます。

1. 捕獲・殺処分後の「死骸処理」や「清掃・消毒」の難しさ

- 死骸の処理:捕獲した獣を適切に殺処分し、その死骸を処理する方法には、自治体ごとのルールが存在します。法律や衛生面に配慮した処理は、想像以上に困難で精神的な負担も大きくなります。

- 衛生上の問題:害獣が棲みついていた場所(天井裏、床下など)には、大量のフン尿やノミ・ダニ、そして病原菌が残されています。単に獣がいなくなっただけでは問題は解決せず、これらを完全に清掃・消毒しなければ、悪臭や健康被害のリスクが残ります。

専門業者は、駆除後の清掃・消毒・消臭までを専門機材と薬剤を用いて徹底的に行うことができますが、安全に完全に実施するのは素人には無理といえます。

2. 再発防止のための「侵入経路特定・封鎖」の専門性

害獣駆除の成否を分ける最も重要なポイントは、「二度と侵入させないこと(再発防止)」です。

- 素人の限界:捕獲に成功したとしても、それは「今いる一頭」を排除したに過ぎません。害獣は、わずか数センチの隙間や、人が気づかない建物の死角を侵入経路として利用しています。

- プロの技術:業者は、豊富な経験に基づき、屋根と壁のわずかな隙間、換気口の破損、配管の隙間など、素人では到底気づかない何十箇所もの侵入経路を特定し、専用の資材で確実に封鎖します。

この侵入経路の特定と封鎖作業に漏れがあると、害獣が戻ってきてしまうため必ず再発します。害獣被害は「捕獲」よりも、この「経路の封鎖」がとても苦労する部分であると言えます。

自力での解決は捕獲に成功しても、「清掃と再発防止の壁」が大きな障害となります。

費用対効果で考えるプロの業者に依頼するメリット

自力で害獣問題を解決するには、免許の取得、自治体への駆除の許可申請、そして最も困難な「清掃と再発防止」という複数の大きな壁を乗り越える必要があります。

これらの時間的・精神的なコストを総合的に考えると、「プロの業者」に依頼することが、最も費用対効果が高いといえます。

1. 解決までのスピードと、専門的な機材による確実性

害獣被害は、時間が経って進行すればするほど建物の損傷や健康被害のリスクが高まります。プロに依頼すれば、この「時間」を最短にできます。

- スピード:免許取得に数ヶ月、許可申請に数週間かかるのに対し、業者は被害を確認次第、すぐに合法的な手順で捕獲・駆除を開始できます。

- 確実性:強力な罠や薬剤、高性能な調査機器(サーモカメラなど)といった専門の機材を使用するため、素人では難しい場所に潜む害獣も特定し、短期間で確実に駆除を完了させることが可能です。

2. 駆除から再発防止までワンストップで任せられる安心感

| 業者が提供するトータルサポート | 自力駆除との比較 | 費用対効果 |

|---|---|---|

| 捕獲・駆除 | 免許と許可が必要 | 最速かつ確実 |

| 死骸処理 | 精神的・衛生的な負担大 | 負担ゼロ |

| 清掃・消毒・消臭 | 素人では不完全 | 健康リスク解消 |

| 侵入経路の完全封鎖 | 素人では見落としがち | 再発を徹底防止 |

| 長期の再発保証 | 自力駆除にはない | 安心の担保 |

プロの駆除業者は駆除後に再び侵入させないための「侵入経路封鎖の技術」、そして万が一再発した場合に「無償で対応する再発保証」があり一時的な駆除ではなく、長期の安心が得られます。

失敗しない害獣駆除業者の選び方

「プロに頼むのが最善」と分かっても、次に悩むのは「どの業者に頼めばいいのか」という点です。

こちらでは、失敗しない業者選びのために、必ずチェックすべき3つのポイントをご紹介します。

1. 害獣駆除業者を選ぶ際にチェックすべき3つのポイント

「プロに頼むのが最善」と分かっても、次に悩むのは「どの業者に頼めばいいのか」という点です。高額な費用を払ったのに被害が再発したり、追加料金を請求されたりするトラブルは避けたいですよね。

失敗しない業者選びのために、必ずチェックすべき3つのポイントをご紹介します

① 地域の実績と専門資格を確認する

長年、地域の特性を理解したうえで活動している業者かを確認しましょう。また、業者としての信頼性の証として、以下のような専門資格を保有しているかどうかも重要な判断材料です。

- 狩猟免許や有害鳥獣捕獲許可を適正に取得・申請しているか(当然ですが必須です)。

- ペストコントロール協会に加盟しているか、鳥獣管理士などの資格保有者がいるか。

② 見積もり時の料金体系が明確か

害獣駆除の費用は、被害状況や駆除方法によって大きく変動します。優良な業者は必ず現地調査を行ったうえで、駆除、清掃、封鎖、保証の項目が明確に記載された詳細な見積もりを提示します。

「一式料金」や「〇〇円から」といった曖昧な表現で済ませる業者は避け、追加料金が発生する可能性がある項目を事前に確認しましょう。

③ 「再発保証」の期間と内容が明確か

駆除業者の最大の価値は「再発させないこと」にあります。万が一、駆除や封鎖が不完全で害獣が再侵入した場合に、無償で再対応してくれる「再発保証」の有無は、業者選びで最も重要なポイントです。

保証期間が1年〜5年と長く、保証内容が書面で明確になっている業者を選びましょう。保証がない、あるいは期間が短すぎる業者は、再発防止の技術に自信がない可能性があります。

2. 信頼できるおすすめ業者3選

「今すぐ」「確実に」「費用対効果高く」害獣問題を解決したいのであれば、これらのチェックポイントをクリアした信頼できるプロに相談するのが最善です。

当サイトで特に人気の高い害獣駆除業者がこちらになりますので、ぜひ参考になさってください。

害獣駆除のおすすめ業者に関しては「害獣駆除おすすめ業者10選!料金相場と選び方も紹介!」の記事で紹介していますので、よろしければご確認ください。

害獣駆除に必要な免許のまとめ

こちらでは、害獣駆除に必要な免許について調べて見ました。

野生動物は生態系を維持するために、法律で無計画な捕獲や殺傷から守られているため、免許を持っている人にしか許されないこと。

免許を持っていても、駆除には自治体の許可が必要になっています。

ただし免許を取得して、自力で害獣駆除をしようと思っても、害獣駆除は「追い払い」や「捕獲」だけでは不十分です。

実際に、害獣の侵入経路を特定して経路を完璧に封鎖しないといけないこと。フンや病害虫があれば建物が傷んだり、人間に健康被害が出てしまうこともあります。

こうしたことから考えると、専門の知識や専門の機材・専門の薬剤などを持ったプロの駆除業者に依頼することが効率的です。